Hace tiempo vi una película que me llamó mucho la atención “A time to kill” y me hizo pensar mucho sobre la existencia de las diferencias entre las personas por motivo de su origen; ¿existen las razas? ¿qué es el racismo? ¿puede llegar a matar?

La respuesta a estas 3 preguntas es unánime: sí.

Muchos antropólogos consideran que únicamente existe una raza, la humana, pero si bien es cierto que esta se puede dividir en diferentes etnias según características físicas y biológicas.

Ahora bien, el racismo ha existido desde hace mucho tiempo, siempre se ha considerado a la “raza blanca” como la suprema, la que está por encima de todo, de ahí que, en la época de esclavitud, la gran mayoría fueran de color, o por ejemplo cuando Hitler estuvo en el poder, la raza aria eran los supremos y el resto debían de ser esclavizado y morir en los campos de concentración.

Pero hay algo muy preocupante hoy en día, y es que ese racismo sigue existiendo, aunque la esclavitud ya haya desaparecido prácticamente, sigue existiendo ideologías de que la gente de color es inferior o tiene menos derechos que cualquier otra persona.

Estados Unidos es un claro ejemplo de racismo hoy en día, prácticamente a diario hay noticias en los medios de comunicación que hablan sobre los abusos policiales hacia las personas de color, y algunas son historias realmente terribles e inimaginables que ocurran hoy en día en una sociedad de derecho.

Pero no solo en Estados Unidos, aquí mismo en España también hay un sentimiento de odio profundo hacia personas que vienen de otros países, ya no solo si son de color o no, hay racismo contra los ciudadanos chinos, contra los inmigrantes que llegan en pateras desde el África y un largo etcétera. Uno de los grandes errores que cometemos aquí en España es clasificar a todo un pueblo, por los actos que cometen unos pocos, un ejemplo muy obvio de esto son los musulmanes.

Los fanáticos del Islam han cometido en los últimos años innumerables actos terroristas en todos los países del mundo, y solo por el hecho que han llevado a cabo dos o tres personas, todas las personas musulmanas o incluso creyentes del Islam tienen que ser terroristas, ¡pues no es así!, porque por esa regla de tres, si una persona española que está de vacaciones en un país extranjero y roba una manzana, todos los españoles deberíamos ser unos ladrones, sin importar si tú has robado algo alguna vez en tu vida.

El mundo tiene un problema muy grave de racismo, y eso es algo que tenemos que erradicar de forma urgente y necesaria, pues todos somos seres humanos, y ya por el simple hecho de serlo, tenemos una serie de derechos que no tienen ni pueden ser violados, como está sucediendo hoy en día.

Para terminar, me gustaría volver a hacer mención a la película “A time to kill”, y sobre todo a la declaración final del abogado de la acusación:

“Quiero contarles una historia. Por favor cierren los ojos, mientras se la cuento:

Esta es una historia sobre una niña, caminando a casa de la tienda en una tarde soleada.

De repente, una camioneta llega y dos hombres la agarran, la arrastran a un campo cercano, la amarran, le arrancan la ropa. La violan.

Primero uno, luego el otro, y cuando acaban, la usan de blanco de tiro. Le arrojan latas de cerveza, las arrojan tan fuerte, que le abren la carne hasta los huesos.

Luego orinan sobre ella, y después la ahorcan.

La levantan en el aire y sus pies dan patadas, no encuentran el suelo.

La rama de donde la cuelgan, no es lo o suficientemente fuerte, se rompe y la niña cae, de nuevo al suelo.

Así que la levantan, la echan a la camioneta, van al Puente de Foggy Creek y la tiran desde allí, cae 10 metros.

¿La ven?

Su cuerpo violado

…golpeado…

…roto…

…bañado en orina…

…bañado en semen…

…bañado en su propia sangre…

…abandonado para morir.

¿La ven?

Quiero que se imaginen a esa niñita.

Ahora, imaginen que es “blanca”.

La defensa ha terminado”

El

El

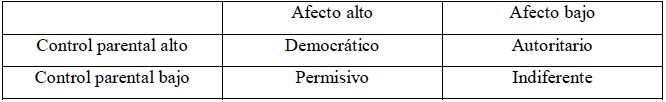

Este tipo de paradigma se centra en la institución de la familia y su importancia en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos.

Este tipo de paradigma se centra en la institución de la familia y su importancia en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos.